一年一度“大师对话:鲁迅与世界文豪”国际文化交流活动今日在绍兴鲁迅纪念馆举行。今年的活动以 “鲁迅对话马克·吐温”为主题,但受新冠肺炎疫情影响,中美嘉宾无法实现线下互访。中方嘉宾通过直播方式,与马克·吐温先生家乡的诸位学者和马克·吐温家族成员进行了一场别开生面的跨时空云端对话。

直播活动由绍兴鲁迅纪念馆副馆长周玉儿主持

出席嘉宾:

【美方嘉宾】

马克·吐温姐姐帕梅拉的后裔:雷内· 哈特先生

马克·吐温纪念馆原馆长亨利·史威茨

马克·吐温研究专家布鲁斯·迈克尔逊博士

【中方嘉宾】

绍兴市委宣传部副部长、市文联党组书记、主席魏建东

绍兴市文化旅游集团有限公司党委副书记、副总经理仲丽华

绍兴市人民政府外事办公室党组成员、市友协专职副会长张飙

绍兴鲁迅纪念馆馆长龚凌

鲁迅后裔、鲁迅文化基金会会长周令飞

文理学院研究专家古大勇

《从两部“吃人”小说看鲁迅和马 克·吐温创作的超前性和独特性》

越秀研究专家李贵苍

《鲁迅与马克·吐温:民族魂与美国声音》

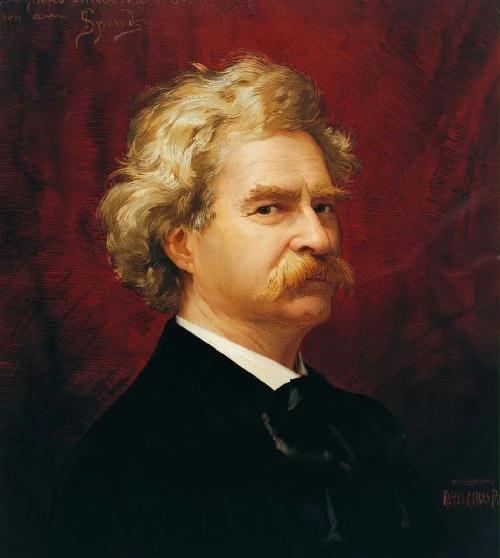

马克·吐温,美国的幽默大师、小说家、作家、著名演说家。他是美国批判现实主义文学的奠基人,他的幽默、机智与名气,堪称美国最知名人士之一,被誉为“美国文学中的林肯”。

鲁迅与马克·吐温

2020年是马克•吐温逝世110周年,他与鲁迅都是两国最有影响力的作家之一。透过两位作家的优秀作品,鲁迅和马克·吐温都以幽默讽刺作为工具来反映当时的社会现实,直抵人心,令人深思。鲁迅先生生前对美国文化非常关注,收藏大量美国文学著作。1931年,鲁迅请青年翻译家李兰把自己收藏的马克·吐温小说《夏娃日记》译成中文。鲁迅在亲自撰写的中译本序言中,高度评价马克·吐温及其作品,称“只要一翻美国文学史,便知道他是前世纪末至现世纪初有名的幽默家”,认为其“幽默中又含着哀怨,含着讽刺”。马克·吐温的作品既富于独特的个人机智与妙语,又不乏深刻的社会洞察与剖析。其中《金钱的魔力》《威尼斯的小艇》《汤姆索亚历险记》等还被收入中国中小学生课本中,为中国人熟知。

【专家座谈】

《鲁迅与马克·吐温:民族魂与美国声音》

越秀研究专家:李贵苍

享誉世界的美国马克思主义文学理论家和文化批评理论家詹明信(Fredric Jameson),早在上个世纪80年代中期,就严厉批评西方知识界囿于“西方中心论”立场,无限美化所谓的西方文学“正典”的意义和作用而忽视其他国家文学的丑陋现象。他以鲁迅的《狂人日记》和《阿Q正传》在世界文学中的意义为例,认为西方学界无视鲁迅这样伟大的世界文豪,“是一种耻辱”,并谴责西方学界不认真研究鲁迅,仅仅凭“一句不了解(他)是不能自圆其说的。”著名的澳大利亚汉学家黄乐嫣(Gloria Davies),在其2013年的专著《鲁迅的革命:论暴力时代的写作》的《绪论》中,从文学、语言学和文化贡献等方面高度评价鲁迅在世界文坛的地位,认为“从名望、震撼力和影响力等方面考量,鲁迅的文学国际影响可以媲美马克·吐温、莎士比亚、歌德和托尔斯泰。”无独有偶,英国广播公司(BBC)作为全球最大的新闻媒体,于2018年4月在全球范围内向108位最具影响力的文学批评家发出倡议,敦促他们推荐古今影响“世界进程”的文学作品。这108位著名的批评家分布于世界五大洲,讲着33种语言,具有不可替代的广泛性。同年5月21日,BBC根据批评家的推荐结果,公布了古今100部最有影响力的文学作品。在这份书目中,鲁迅的《阿Q正传》位列第43,马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》位列第88。这份书单可以作为比较鲁迅和马克·吐温的第三方比较客观的学术评价。鲁迅和马克·吐温的共同点是在他们有限的文学生涯中,孜孜矻矻,“以艺术和审美创造来沟通物质和精神生产,并以此来寄托人类全面发展的文化理想”,影响了各自的社会进程,在推动中国和美国社会迈向现代的进程中发挥了不可磨灭的作用。他们是如何以艺术的方式影响各自所处社会的现代化进程的呢?又是怎样以文学创作寄托他们“人类全面发展的文化理想呢”?毋庸置疑,他们首先需要找出中美社会的根本问题之所在。在鲁迅看来,制约当时中国社会从封建走向现代的并不仅仅是经济问题,甚至也不完全是落后腐败的政治体制问题--当时实行封建帝制的国家十分普遍,而是令人窒息的由儒家传统衍生出的“吃人”的封建礼教传统。在马克·吐温看来,制约美国社会从“野蛮”走向现代和文明的,也不是经济民生问题,而是“杀人”的“蓄奴制”和弥漫在全社会狰狞可怖的种族主义。简而言之,中国社会当时的病因是封建礼教,病症是经过两千多年的封建礼教对国民的精神奴役,国民整体愚昧、麻木,被奴役而不知道自己被奴役的地位。封建礼教造就的国民心智不健全、灵魂残缺、无知且不自知。他们是一批缺少睿智、精神萎顿的畸形人,浑浑噩噩,甚至被套上奴役的枷锁还能泰然处之,借用柏拉图的话说,“就像在无知的泥潭中尽情打滚的小猪一样”。在鲁迅看来,被封建礼教和帝国列强奴役下的中国集内忧外患于一身,因此,首当其冲的是就是以艺术审美的形式唤醒昏睡的国民。鲁迅深切地感到,病魔缠身的中国必须变革才能迈向现代,而变革的根本是唤醒国民,提振人们的精神状态。所以,鲁迅以笔作刀,满怀赤子之心,创造了许多栩栩如生的人物形象,映射封建的中国社会,解剖国民的灵魂,揭露儒教之下残酷的社会现实。正如他在《我怎么做起小说来》中所说:“我的取材,多采自病态社会的不幸的人们中,意思是揭出病苦,引起疗救的注意。”读者熟识的阿Q、孔乙己等形象不正是病态社会里的真实写照吗?他们没有一丝现代意义上的主体意识,完全没有独立的人格。在鲁迅笔下,一幅幅灵魂残缺的形象,并不是因为这些人物本身违背人性,而是严酷的封建礼教下的必然结果。同理,马克·吐温也发现了制约美国社会走向现代的症结是蓄奴制和种族不平等。作为文学家,他凭借高超的艺术想象,塑造了一系列可亲可敬的人物形象,来表达自己的社会理想。其核心就是,创建一个公平公正种族平等的现代社会。在BBC公布的书单中,马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》,也被公认为影响美国社会历史进程的著作。用海明威的话说:“整个现代美国文学都起源于《哈克贝利·费恩历险记》。这是极为优秀的一本书,在它之前,或在它之后,都没有能与之相媲美的作品”。威廉·福克纳说:“以我之见,马克·吐温是第一位真正的美国作家,他之后的我们所有人都是继承他而来的”。海明威认为马克·吐温是美国现代文学之父,而福克纳认为马克·吐温是美国文学之父。虽然侧重点不同,他们都肯定马克·吐温的在美国文学史上不可撼动的地位。福克纳从确立美国文学独立性的高度,肯定马克·吐温的历史功勋和意义。换句话说,马克·吐温之前的所谓的美国文学,深受欧洲文学传统的影响,并没有赋予美国文学独立性。在奴隶制死而不僵、种族歧视恣肆的当时,马克·吐温在《哈克贝利·费恩历险记》塑造了黑奴吉姆的形象,赋予吉姆勤劳善良、正直勇敢的品性,反衬白人的种种残暴行径和宗教的伪善。用马克·吐温的话说:“我没有肤色偏见阶级偏见和信仰偏见。我接受所有人。对我而言,人就是人,这就够了”。这在当时是需要真正的勇气的。因此,可以毫不夸张地说,马克·吐温不仅开创了美国现代文学的先河,也是当之无愧的美国文学之父,因为他的创作标志着美国文学完全摆脱了欧洲文学传统的影响,具有鲜明的特点。国内学界比较鲁迅和马克·吐温的研究有十多篇文章,但立意较浅,视野狭窄,仅仅局限于二位作家的写作技巧,尤其是讽刺与幽默艺术手法。主要论文有《鲁迅与马克·吐温讽刺艺术比较》《鲁迅与马克·吐温讽刺艺术的异同》《鲁迅与马克·吐温幽默讽刺艺术之比较》《试论鲁迅与马克·吐温作品中的幽默艺术》等,从题目就可以看出,论文的作家们并未能把握二位文豪的文学价值、艺术思想、社会理想、他们在中美文学、世界文学和各自国家的社会进程中的巨大作用和意义。实际上,鲁迅以当时的白话文创作与马克·吐温以具有鲜明特点的美国南方方言的创作,有着异曲同工之妙,他们重新概念化、情感化故事情节、人物心理,以鲜活的“能指”表达深刻的“所指”,寄托他们的社会理想。鲁迅不仅是媲美世界文豪的中国现代文学大师,更是中国现代文化史上一座巍然屹立的丰碑。他不懈呼唤民族的觉醒,不懈向往社会的光明,不懈追求崇高的理想,是中华民族当之无愧的“民族魂”。其影响超越了国界和他处于的时代。同样,马克·吐温作为美国文学之父,其影响也超越了国界和他处于的时代。受其影响的作家包括海明威、艾略特、庞德、福克纳、辛格、爱丽丝·沃克等等现当代著名美国作家。

《从两部“吃人”小说看鲁迅和马克·吐温创作的超前性和独特性》

文理学院研究专家古大勇

各位专家、学者、嘉宾,大家好!我很荣幸受邀请参加“2020大师对话:鲁迅—马克·吐温”活动,感谢主办方给予这个发言机会。关于鲁迅与马克·吐温的比较研究,目前学术界出现了10篇左右的研究论文,但基本集中于比较两位作家创作的讽刺手法和幽默的艺术。这个内容,此次活动可能有专家会谈到,笔者就不凑热闹了,拟以鲁迅的《狂人日记》和马克·吐温的《火车上人吃人纪闻》两部“吃人”小说为研究对象,从比较分析的角度,来认识鲁迅和马克·吐温创作的超前性和独特性。一、都塑造了“狂人”人物形象,但“狂人”形象内涵有差异《狂人日记》是一篇日记体小说,通篇都是一位患“迫害狂”的“狂人”神经质的精神妄想,他对世界的核心感觉是恐惧:觉得所有的人,都要吃他,都想迫害他,走在街上,所有的人都要害他,都要吃他,甚至连他大哥也要吃他,最后发现,自己也是曾经是吃过人的人,未必不在无意中吃过几片自己妹妹的肉。总之,狂人感到他所生活的世界,是一个人吃人的世界。狂人的感觉表面上看好像很荒诞,但是这种感觉却暗示着对于传统文化的深刻否定,“狂人”实际上是一个披着疯狂外衣的反封建斗士。而《火车上人吃人纪闻纪闻》里的“狂人”则是一个主动吃人的人,是残害别人的人,他曾是一名国会议员,一次被风雪困在火车上,浑身冻伤,没有食物吃,差点儿被饿死,而后神智昏迷,在昏迷中想象了一场吃人的梦:吃了“肌理细腻”的哈里斯,“稍嫌松泡了点儿”的沃克,“仪容秀美、文雅博学、能流利地说几国的语言”的摩根,木乃伊似的“十分老”、“老得没法想象”的老人,“特别地瘦小”的麦克尔罗伊,“瘦得皮包骨头”的主教,以及街头演奏手风琴的乞食者,装了一条木腿的残疾人贝利,流浪汉巴克明斯特和一个印第安小子等等。“狂人”康复后把梦当成了现实。然而,这“并不是什么嗜血的吃人生番的真实经历,而只不过是一个疯子想入非非、但无伤大雅的胡诌罢了”。二、都表现“吃人”的主题,但鲁迅的批判指向中国传统文化和封建礼教,马克·吐温的批判指向美国议会制度以及西方民主的弊端对于《狂人日记》的创作意图, 鲁迅曾在《〈中国新文学大系〉小说二集序》中说,“《狂人日记》意在暴露家族制度和礼教的弊害”。另外,鲁迅还说过,“《狂人日记》实为拙作,前曾言中国根柢全在道教,此说近颇广行。以此读史,有多种问题可迎刃而解,后又偶读《通鉴》,乃悟中国人尚是食人民族,因此成篇。此种发现,关系亦甚大,而知者尚寥寥也。”这段话写于小说发表后四个月,是鲁迅对许寿裳关于《狂人日记》的询问所做的回答,它解释了小说创作的缘由和主旨:小说创作的动因来自阅读《通鉴》,而“中国人尚是食人民族”的读史感悟,就是小说的主旨之一。除此之外,还有学者有其他阐释:例如王乾坤从鲁迅的“立人”思想来理解“吃人”,认为“吃人就是否定人的个性自由,贬抑人的生存发展,它的反面就是‘人的发现’”。陈思和认为“吃人”是“建立在进化论科学基础上对人类原罪所含的象征意义的一种解释”。如果说《狂人日记》主要表现了中国儒家文化和封建礼教“吃人”的本质等主题,那么《火车上人吃人纪闻》则以“吃人”为隐喻,讽刺批判了美国议会制度的虚伪本质以及民主的“多数统治”形式的弊端。《火车上人吃人纪闻》讲述的是一个绅士经历过的一次在火车上发生的人吃人的恐怖事件。24个人一开始讨论要吃掉其中一个人,于是按照美国议会的程序进行讨论,先是以提议形式确定先吃谁,但没有获得一致通过,就打算以投票形式选举决定;后来又否决了投票程序,最后以选举主席、秘书、提名委员会、膳委会主席的形式组成一个小型议会,来共同确定“候选人”,即“被吃”的对象,虽然他们的投票选举也分成相左的两派观点,但在“吃人”的选择上是一致的,也都是依靠多数人的意见产生了“候选人”,确定了“被吃”的对象,完成了程序正义。“吃人”这一令人发指的罪恶行为,通过所谓的民主“议会”制程序,而堂而皇之的“合法化”,成为司空见惯的存在。作者由这个荒诞的故事,讽刺了美国的议会制度以及“多数统治”的弊端。事实上,鲁迅早期也对“多数统治”进行了独特的思考。在《文化偏至论》一文中,鲁迅提出了“以众陵寡”的概念并对之进行批判。“以众陵寡”指打着“众数”或“多数”的旗帜,假借“人民”的名义,来镇压少数的不同意见,以获取自己的私利。这是一种具有欺骗性质的假公济私。鲁迅的“以众陵寡”(“众治”)在自由主义那里称为“多数暴政”,这一概念最早由托克维尔提出;而“多数暴政”在哈耶克那里被置换为意义相邻的一个词语——“多数统治”。三、异曲同工、苦心经营的双重叙事或二元结构《狂人日记》是一种二元对立的叙事结构。由两大部分构成:其一是白话正文,即狂人的疯言疯语,其二是标题下面文言的序文,序文与正文之间的关系是对立的。文言的序文代表着现实世界以及旧的文化秩序和社会秩序,在旧的文化秩序中,狂人已经不再是狂人,而是一个正常的人,他不再与传统社会对立,而是融合。他的“迫害狂”精神病已经痊愈,去某地候补了。白话正文是狂人的内心独白,狂人的疯言疯语被赋予鲜明的文化意义,它是新文化的象征。鲁迅运用狂人作为象征意义的载体,实乃一种出于苦心经营的考虑:狂人只有发狂,才能才能斩断与现实、历史和文化的联系,挣脱了社会束缚和文化压抑,与现实划开界限并进行反抗,说出历史真相,成为一个反封建文化的斗士。《火车上人吃人纪闻》采用了马克·吐温式特有的“故事套故事”的“套层结构”和叙事手法。首先是作为第一层叙述者的“我”建构了小说主体叙事线索和叙事框架,第一层故事出现在小说的开头和结尾,第一叙事层有两个人物,即听故事的“我”和讲故事的另一个“我”,由第一叙事层的“我”引出第二叙事层的“我”,然后就将叙事权利转交给第二叙事层的“我”,再引出小说的主体故事,即火车上人吃人的故事。最后在“我”听到旁人“列车员”的指点而揭示出故事的真相,从而取得幽默效果,正如《狂人日记》的二元对立的反讽性结构一样,小说因而具有了双重内涵的复调性意义。在《狂人日记》 的文言世界中,狂人就是一个真正的疯子,吃人只是他的胡言乱语的妄想;在《火车上人吃人纪闻》的第一叙事层,火车上的人吃人亦不过是“疯子嘴里蹦出的一些胡话”。而在《狂人日记》 的白话世界中以及《纪闻》的第二叙事层中,“吃人”却是真实的存在。四、两部小说的超前性和独特性所谓“超前性”是相对于作家创作该作品的特定时代而言的,亦即作家在创作该作品的特定历史时空里,该作品超越了同时代的其他作品。《狂人日记》的超前性应该已经成为共识。正如鲁迅在《< 中国新文学大系>小说二集》序言所说:“它以表现的深切和格式的特别,颇激动了一部分青年读者的心 ”。“表现的深切和格式的特别”指的是内容和形式上“现代化”特征。这种“现代化”特征相对于《狂人日记》之前的小说以及同时期的小说,就具有“超前性”特征。张定璜在比较阅读苏曼殊的小说《双枰记》和鲁迅的《狂人日记》时,发现了这种“超前性”:“《双枰记》等载在《甲寅》上是一九一四年的事情,《新青年》发表《狂人日记》在一九一八年,中间不过四年的光阴,然而他们彼此相去多么远。两种的语言,两样的感情,两个不同的世界!在《双枰记》《绛纱记》和《焚剑记》里面我们保存着我们最后的旧体的作风,最后的文言小说,最后的才子佳人的幻影,最后的浪漫的情波,最后的中国人祖先传来的人生观。读了他们再读《狂人日记》时,我们就譬如从薄暗的古庙的灯明底下骤然间走到夏日的炎光里来,我们由中世纪跨进了现代。”这种“超前性”主要体现在两个方面:首先是内容上“表现的深切”,即提出了“吃人”的主题。这个真理的发现是石破天惊,前无来者的。而形式上,则完全摆脱了传统文学的藩篱,日记体的形式、双重文本的结构、意识流的特征、融合现实主义、象征主义、浪漫主义、表现主义等创作手法的“现代性”特征,也完全是崭新的。《狂人日记》不但把苏曼殊甩到了望尘莫及的地步,就是同时代五四时期的小说家也无法后来居上。《狂人日记》这种“超前性”本身就是一种“独特性”的体现。而《火车上人吃人纪闻》的超前性和独特性同样也体现为“表现的深切和格式的特别”,正如鲁迅无情撕破了几千年的传统文化和封建礼教的“假面”,指出其残酷的“吃人性”;马克·吐温也撕破了美国式民主制度所标榜的“公正”背后的虚伪性,并以“吃人”的隐喻指出了民主制度的”多数统治“、“以众凌寡”对“个人”权利的扼杀,这种认识在当时无疑是超前的。在小说的形式上,也同样表现出“格式的特别”之特征。其实,关于美国民主制度虚伪性的主题,马克·吐温写过多篇作品,如《竞选州长》《我给参议员当秘书的经历》《高尔斯密士的朋友再度出洋》等,但都是采取比较传统的现实主义创作方法。如闻名遐迩的《竞选州长》一文,讲述的是“我”竞选州长整个过程和遭遇。我名声良好,然而被政敌以各种各样的污蔑,诸如伪证犯、蒙大那的小偷、挖坟盗尸犯、酗酒狂、肮脏的贿赂犯、可恶的行贿者等进行中伤,最终让“我”不堪其扰而自动退出竞选,讽刺了美国民主选举制度。这篇小说在创作方法、叙事艺术等方面表现平平。而《火车上人吃人纪闻》则不同,如果说《竞选州长》采用的是讽刺性的现实主义创作方法,那么《火车上人吃人纪闻》则颇有点荒诞小说的影子,按照议会的程序来决定“吃人”,并“吃”了各种各样的人,看起来有些不可思议,显示出荒诞的特征,但荒诞中却包含了深刻的“真实”。另外,小说采取了“故事套故事”的“套层结构”和叙事手法,也不乏独特的先锋色彩。正如鲁迅所说:“没有冲破一切传统思想和手法的闯将,中国是不会有真的新文艺的”。鲁迅和马克·吐温正是两位这样的闯将,具有“冲破一切传统思想和手法”的自觉意识,才创作了这两篇具有超前性和独特性的作品。

《马克·吐温和他的密西西比河》

马克·吐温研究专家布鲁斯·迈克尔逊博士

十九世纪七十年代中期,40岁的萨缪尔·克莱门——马克·吐温才开始撰写密西西比河。1875年,他为《大西洋月刊》撰文,发表了《密西西比河的往事》。1876年,他出版了《汤姆·索亚历险记》。1883年,他出版了长达600页的《密西西比河上的生活》,并于1884年出版了《哈克贝利·费恩历险记》。因此马克·吐温(Mark Twain)在写关于河沿岸的生活时,我们可能会认为这是美国历史上密西西比河黄金时段的傍晚,甚至是黄昏。这是自1803年路易斯安那购地案爆发以来的几十年,也是在蒸汽动力导航不久之后,当时我们国家铁路系统取得巨大成就,成为了连接美洲大陆的新的连结组织。当马克·吐温崛起成为密西西比地区的桂冠诗人时,密西西比地区已然成为了一个怀旧之地,对美国人来说,它正在改变,从一个新生地区变成了一个拥有自身历史的地方,有着丰富而重要的过去,成为一个再合适不过的传说的主题。我想简要地回顾一下,究竟是什么塑造了这个历史时期,又是什么使得塞缪尔·克莱门成为了令人印象深刻的中心人物。

我认为我们需要关注四个发展节点:1803年路易斯安那购地案、蒸汽动力的发明及其在航行上的快速应用、美国电报和铁路系统的迅速发展,以及本世纪中叶出版和印刷的自动化高速低成本革命,这些改变了萨缪尔·克莱门的一切,也使得密西西比河的声名传遍全国,乃至世界。1803年的路易斯安那购地案改变了美国的地理和边界,在此之前,密西西比河构成了美国的西海岸,但之后它成为了这个大规模对外扩张的国家的主动脉。实际上,它不仅仅是美国西部的边界,它还是我们最为核心的部分,是一条通往崭新美国的康庄大道。1807年,罗伯特·富尔顿在哈德逊河上成功地推出了第一艘汽船,在这艘新公路上的旅行和运输,仅仅四年之后,就产生了巨大的变化。几乎在一夜之间,逆流而上成为了可能,人们不用再花几周的时间,费力地驾驶小船,而是可以轻松地从新奥尔良一路进入威斯康星州和明尼苏达州,甚至到达更远的地方。所以,当萨缪尔出生的那一年,离他家不到400米的河里,几乎有数百艘蒸汽船穿梭来回。对于他们那个时代来讲,这些都是神奇的高科技机器。所以他们中的许多人在设计中变得华而不实,船上带有栏杆、婚礼蛋糕领航室、华丽的烟囱、阳台、华饰、金银丝透雕等等。但是这也存在着危险性,在塞缪尔童年时期,数百艘这样的船爆炸,烧到吃水线,撞毁或搁浅在沙洲和珊瑚礁上,大雾的夜晚被困在洪水淹没的田地里。但船队发展迅速,船只每年都在变得越来越大,越来越快。这一切就像是海边小镇的男孩嗅到了“猫薄荷”,他们极其地渴望着机器、力量、噪音、危险,以及与外界的联系。随着时间的推移,这成为了一种用来编织故事和怀旧的绝佳素材。在那些船中,还有不少被称为“表演船”的,通常很花哨,还装饰着彩旗,又能赚钱。它们从一个城镇蜿蜒着驶向另一个城镇,为人们带来音乐、戏剧和华美的景象,有偿提供任何娱乐表演。这些虽说是一些粗陋的经营,却成为了这条河最为浪漫的一部分。

塞缪尔生于1835年,密苏里州汉尼拔是他童年时居住的地方,这个地方是在他们家迁居到来的五年前才建起来的,作为新的水上交通服务站,一个补充燃料和装卸货物及商品的地方,也有许多其他这样的沿河城镇因此而同时崛起。

在那些年里,还有另一些事情,它们不仅改变并改善了沿河的生活,同时也改变和加强了新一批美国作家的文化覆盖面和影响力。

我刚才提到了铁路系统和电报。美国第一条铁路是1830年马塞诸塞州从波士顿到匹兹堡的短程铁路。直到1850年,铁路线才一直延伸到了密西西比河东岸。1840年才发明的电报系统,随着铁路一起在全国范围内飞速发展。这些创新促进了船和铁路之间的协调,简化了航运和旅行者的生活。除此之外,它们还低价且快速地促进了大量印刷材料、书籍、报纸、杂志的传播,不仅是在密西西比河及其支流上下,还随着铁路一直延伸到了腹地的其他地方。所有这些,再加上印刷与出版的革命性发展,让作家的作品传遍美国大地这件事一夜成真。

这带来多大的变化呢?例如,1835年塞缪尔出生时,一本书一般的印刷量是1000至2000本,用手工印印刷,一天之内只能印刷800张左右。然而,当塞缪尔17岁离开汉尼拔去圣路易斯找一份印刷工作时,这座城市新的自动化印刷机可以在一小时内印刷5000张,10000张,甚至20000张纸。印刷业的一切都变得越来越快,越来越便宜,纸张的生产、分类、切割、整理、装订、插图,甚至到最终的排版,这是塞缪尔少年时学到的技能。对一个作家来说,这一切都变得大不相同,你所接触到的人,以及可以在这个行业赚多少钱。在这场革命中,对于创造和发展密西西比河的传说具有重要意义的一个发展就是高分辨率彩色平板印刷术。与我们合作生产的彩色照片的柯里尔和艾夫斯公司(Currier and Ives),就是其中最著名的生产商。这种价廉物美的插图被挂在了家里、办公室和其他任何地方,而其中最受欢迎的主题就是密西西比河的生活:河船、公司之间的船旗比赛、着陆的繁忙时刻、船只登陆、夜里火把在船头燃烧,为描述河上生活增强了视觉冲击。

说回马克·吐温,塞缪尔在河边度过了他的童年。20多岁时,他受训成为了一名汽船驾驶员。内战前,他获得了驾驶执照,指挥不少船只在圣路易斯、孟菲斯和新奥尔良之间航行。尽管如此,马克·吐温作为作家的第一个巨大成就是写了一些关于欧洲旅行、在内华达州淘金热、加利福尼亚州和夏威夷的西部探险的书籍。他早期在河上的生活还在他的脑海中酝酿,至少在马克·吐温开始写密西西比河之前,他得找到自己的方式,将他笔下的这条河融入美国的历史和他充满想象力的往日经历。显然,山姆的这一变化是在一天下午在康涅狄格州哈特福德附近的一次长途步行中触发的,当时陪同的是一名叫乔·特威奇尔的密友,他在法名顿大道上马克·吐温家宅附近一个的公理会教堂做牧师。塞缪尔开始谈论他当领航员的日子,乔大声惊呼道:“我的天呐,这是多棒的题材啊,可以写进杂志了!”于是,塞缪尔很快就开始工作了。但是为什么马克·吐温的传奇人生与密西西比河之间的强烈联系可以持续这么久呢?以下是一些推测。其中的一个原因就是,马克·吐温将河流生活与他的成长历险联系在了一起。他是首批著名的英文作家之一,对于名人来说,童年是一个特殊的时期,是自我创造的时期。

想想那些19世纪中叶开始出现的著名童年故事,《雾都孤儿》和大卫·科波菲尔,《远大前程》和皮普,《简·爱》和简,《汤姆·布朗的求学时代》和汤姆布朗……在塞缪尔童年及青年时期,这些可都是畅销书。在这些作品里,孩子们绝大多数时候都是遭受环境影响的受害者,最后幸得他人帮助,也凭着好运,找到了通往幸福之路。但是对于汤姆·索亚和哈克贝利·费恩来说,确实,他们周围也有大人,运气也在他们的冒险之旅中发挥了一定作用,

但除此之外,他们还决定了自己是谁,又或是将要去往何方,他们真正用行动塑造了自我,这一切都是全新的。换句话说,故事里的密西西比河成为了一个交织着机会、冒险、个人命运与自我实现的地方。为了表明马克·吐温《密西西比河》作品的影响力和与人们产生的共鸣,这里有几个小故事:

几年前,在一个星期天的早上,我跌跌撞撞地走出市中心的一家会议酒店,前往大约10英里外旧金山的一个机场。经过三天的会议后,我精疲力尽。我碰巧赶上了一辆出租车,司机看起来像是刚从中国来,并且想要练习他的英语。他想要和我说话,我一开始并不想说,但他坚持问我为什么会来这儿,我说是来开关于美国文学的会议。“哇哦!美国文学!您研究的是哪位作家?”他于是问。“我研究马克·吐温的一切。”我说。“哦!马克·吐温!”于是,在去往机场的一路上,他给我讲了他在上海读高中时在课堂上读《汤姆·索亚历险记》的事。这对我来说是一个启示,当我们分道扬镳时,我对自己说,这就是我做这项工作的另一个重要原因。

再讲一个故事,一个关于另一个名人的故事。伟大的阿根廷作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯,在他生命快要结束时来到美国进行了一次大城市的巡回演讲,那时的他几乎失明,但他也去了密苏里州的汉尼拔小镇。他去看望亨利·史威茨——马克·吐温博物馆的馆长,这个博物馆正是在镇上马克·吐温少年时代居住过的旧址那儿。他请求亨利和博物馆的工作人员带他走过街道,穿过大堤,去到密西西比河的岸边。那里没有沙质的河滩,汉尼拔小镇旁那条潺潺流动的河边,那宽阔的河岸上,尽是些芦苇、杂草、碎片和烂泥。即便如此,在亨利和博物馆其他工作人员的帮助下,博尔赫斯慢慢地跪倒在水中,双手捧起一把水贴到脸上,他流泪了。

中国、阿根廷、美国,马克·吐温和他的密西西比河流传在任何一个地方,任何一个角落。

“大师对话”:鲁迅与世界文豪”项目发想于2008年,2014年应运落地。以鲁迅符号链接世界符号,以鲁迅对话世界大师,促进中外顶级文化交流,在“大师对话”里探求中国文化的现代支点,在最高端的文化对话里呈现中国文化的走向。

自2014年起,绍兴鲁迅纪念馆联合文化基金会,共同启动“大师对话:鲁迅与世界文豪”活动。至今已连续举办六届。分别是:2014鲁迅与法国的雨果,2015鲁迅与俄国的托尔斯泰,2016鲁迅与印度的泰戈尔,2017鲁迅与日本的夏目漱石,2018鲁迅与意大利的但丁,以及2019年鲁迅与德国的海涅。

在当今国际局势下,举办“大师对话:鲁迅—马克·吐温”云交流活动,让更多的人了解两位文学大师,促进两国文化交流具有积极意义。绍兴鲁迅纪念馆也将以鲁迅为符号连接世界,弘扬中国优秀文化、促进中外文化的交流互鉴。