年前收到时祥选老师寄赠的《鲁迅信札珍赏》《鲁迅书法珍赏》两部书。谢谢时老师的厚爱。时祥选老师是辽宁美术出版社副总编,他随信嘱我便中一阅。时老师的信写在荣宝斋的一张花笺上,笺面远山如黛,近野似金,一人划舟穿过一片寂静的芦苇荡,似在举首低吟峭壁上一首流传千年的古诗:打桨桐江看客星,四更赶月过烟汀。此中尚道先生在,才入芦苇酒便醒。

书是“辽美”新出的,大开本,精装版,打开以后,满屏的“鲁迅风”扑面而来,其中“信札”由北京鲁迅博物馆常务副馆长、《鲁迅研究月刊》主编黄乔生先生编著,“书法”由北京鲁迅博物馆鲁研专家秦硕先生编著,两位都是鲁研界的大咖,学养深厚,成果斐然。这是我收到最好的新年礼物了。

近日,一场突如其来的疫情防控让我不得不蜗居在家。想起鲁迅先生说过的“中国欲存争于天下,其首在立人,人立而后凡事举”,完善的个人道德修养是推进社会公共文明的基础,其中也包含人与自然和谐相处、发扬国际人道主义精神、共同抗击疫情等等。在鲁迅文化中提取“疫苗”,想必不失为祛邪扶正、强身健体的一味良药吧。

“信札”选取了“鲁北”馆藏的140通鲁迅书信,按致信对象编排,依次为家人、亲戚和友朋。每封信还配以释文和解读,帮助读者了解鲁迅的思想、为人及社会关系。时间跨度为32年(1904年到1936年),和鲁迅从事文学创作的时间大致相吻合,正如黄乔生先生在本书后记中所言:“鲁迅书信是鲁迅生平的注解,是理解他的思想和文学的一把钥匙。”

百善孝为先。全书以1935年8月31日、11月15日、12月4日和1936年1月8日鲁迅《致母亲》的四封家书开篇,每封都以“母亲大人膝下,敬禀者……”这样的尊称开头,以“男树叩上。广平及海婴同叩。”这样的敬语收尾。穿越时空隧道,眼前仿佛出现一个温文尔雅的民国男子伏在地上在向高堂老母畅叙心扉的场景。

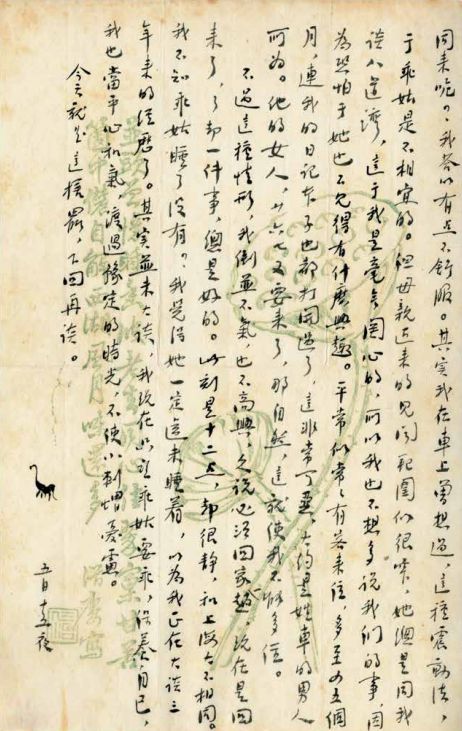

信的内容是常人都会遇到的一些家事。报告自己的外出近况、关心老人的健康安危、介绍家人的饮食起居等等。孩子成长的近况更是每信必提——这是母亲最关心的。信件最多二页长短,用金不换小楷毛笔写在花笺上,语言质朴平和,版式布局精美,文字隽秀洒脱,只是同写给别人包括恋人的其他书信相比,字体更显端庄,不见一处涂改的地方,与他著作中雄辩阔论、斟字酌句、妙语连篇的文风迥异,这不像是一个披挂上阵、以笔代戈、横眉冷对的战士强者,更像是一个远走他乡的长子在向母亲报平安,思念之情溢于言表。在1936年1月8日的信中,鲁迅这样告诉母亲和三弟建人分享家乡美食的“土法”:“酱鸡及卤瓜等一大箱,今日收到,当分一份出来,明日送与老三去。”公平合理而非唯我是大,这是一个尊老爱幼的兄长。从四处筹款购买八道湾十一号,把最大最好的房间让给胞弟一家居住,署上尚无名气的胞弟的大名发表自己的文章,把名利让给家人,兼课打工养活一家老小,把钱上交充公,即使兄弟失和,母亲作主选择了自己并不满意的婚姻,也默默选择隐忍甚至牺牲,这样的“逆来顺受”,以小见大,完全颠覆了人们印象中“横眉冷对”的鲁迅形象。

前不久,笔者拜读中国青年出版社出版、北京鲁迅博物馆夏晓静老师编的《母亲大人膝下》一书,里面收录了鲁迅1932至1936年致母亲的50封亲笔信,文如其人,充分展现出鲁迅儿女情长的一面。从这些家书中我们基本可以得出结论:鲁迅对母亲的孝顺是长期的也是终身的,是“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之老”中华传统美德的延续,最终成为鲁迅“立人”思想的源头活水。

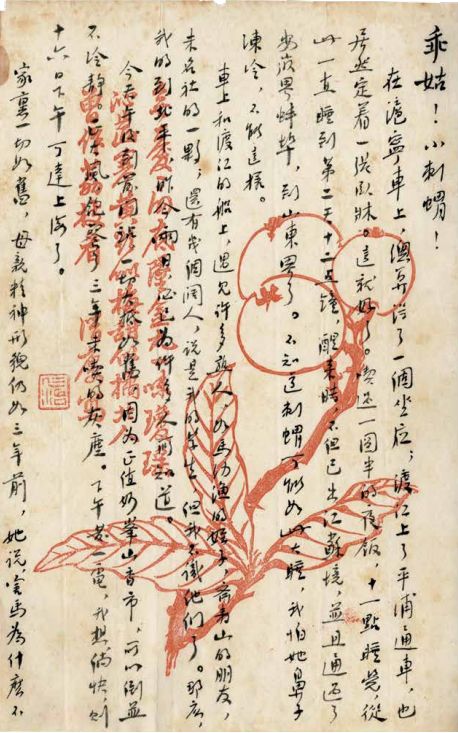

鲁迅写给许广平的“情书”在本书中共收录五通,也是全书一个亮点。其中1925年6月2日一通、1926年9月26日一通、1929年5月三通,按双方关系进展,大致可归为恋爱中、同居前和同居后三个代表性的时间节点,虽然这些信件内容在鲁迅的《两地书》中早已结集出版,但有些词句、人名可能在当时的他看来属“不当言论”“不宜公开”而作删改或替换,原件出版得以还原某些历史真相。值得一提的是,《两地书》为铅字排版印刷,原件手稿正好弥补《两地书》没有的那种“质感”和“场感”。比如1929年5月15日的信用了两张笺纸,一张上有枇杷图案,一张为莲蓬图案,枇杷是许广平喜食的水果,莲蓬寓其有孕在身。许广平领会用意,在回信中说:“那两张纸必不是随意选择的。”鲁迅在同月27日的信中承认:“我15日的信中所选的两张笺纸,确也有一点意思的,大略如你所推测。莲蓬中有莲子,尤是我所以取用的原因。”又如1926年9月26日的信中附有鲁迅画的厦门大学教工宿舍和周边建筑草图一组,廖廖数笔,跃然纸上,尽见其扎实的绘图写生功底,无意中还为后人文化遗址保护留下一份不可多得的档案。

从称呼许广平为“广平兄”到“小刺猬”“乖姑”,在信件落款处画上一头卡通的“小白象”,生活中的鲁迅是如此风趣、萌萌哒,完全没有一点“老爷”“专家”“家长”的架子,生动地诠释了“相敬如宾”的爱情观。`

信件主要是向爱人分享自己的经历和感想,同写给母亲的信相比,亲情以外又多了些哲理性的思考,如1926年9月26日信中谈到生活费的问题,鲁迅认为:“有生活而无‘费’,固然痛苦;……有‘费’而没有了生活,更使人没有趣味了。”这对当下人们正确处理物质和精神生活两者的关系仍有时代价值。也许普通人达不到鲁迅那么高深的学问,但家庭和睦孝敬父母、夫妻恋人之间互敬互爱互信的一些做法却是可以从我做起的。

鲁迅致友朋的信札非常丰富,交往对象有蔡元培、胡适、钱玄同、许寿裳、徐懋庸、萧军、内山完造、郑振铎、巴金、唐弢等当时一大批文化名流,涉及内容包括创作出版、人际交往、社会活动、日常生活方方面面,很多信札情真意切又不乏真知灼见。1904年10月8日致留日同学蒋抑卮的书信最早,仙台医专留学期间两人关系不错,用现在流行的话说是“铁哥们”,蒋家境富裕,早年曾出资为鲁迅兄弟出版《域外小说集》,可以说是鲁迅生命中的第一位贵人,写这封信时蒋抑卮正回国养病,鲁迅主要向他介绍了校园近况,同时认为日本学生的思想行为并不比中国学生好,但社交活动能力较强。“以乐观的思之,黄帝之灵或当不馁欤”,文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,鲁迅刻画下了中华民族复兴的一个“中国梦”。很多信札还带有原件信封,上面邮票的图案,邮戳的样式,检察机关的验视章,带着时代的烙印,都让人产生浓厚的兴味,成为解密鲁迅和他的时代,解读上世纪二三十年代中国社会文化生活珍贵的影像史料,这些信札既有很高的鉴赏价值,又可作为案头工具书使用。从另一个侧面,也为信息时代社会城镇化高度发展的今天,修复“人际关系冷漠症”提供了可资参考的“模板”。

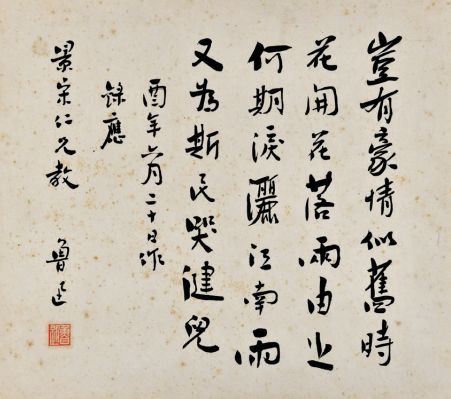

如果说“信札”让我们回归一个热爱生活、情感细腻的鲁迅,那么“书法”同样让我们走近一个人文情怀自然流露、学识渊博的鲁迅。本书从现存鲁迅一万七千页手稿中精选百二十种,分自作诗稿、古诗文稿、文稿·译稿、信札、日记、碑记、题记、古籍·石刻、抄稿·笔记、题签等十编,内容涉猎文博、考古、中外文学和历史、书籍装帧设计、古籍考证、民俗学、金石学、文字学、自然科学等等,借助先进的影印技术,“唤醒”了这些沉睡百年至今仍散发着淡淡墨香的珍贵手稿。

“鲁迅先生无心做书家,所遗手迹,自成风格。融冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,朴质而不拘挛,洒脱而有法度。远逾宋唐,直攀魏晋。世人宝之,非因人而贵也。”郭沫若如是评价鲁迅书法。魏晋是个什么年代,一篇书圣王羲之的《兰亭集序》就让万世顶礼膜拜,照此推论,鲁迅的遗墨用价值连城、国之魂宝来形容也毫不为过,而这仅是他“无心做书家”的结果。同文学家思想家革命家的一顶顶桂冠相比,世人欠鲁迅一个书法家的头衔。

幼学、受祖、父学、师承、抄碑……,鲁迅一生都在研习和书写他认为是“愚民的利器”的汉字,不肯放弃那支已过时尚的“金不换”毛笔,他有过一段关于中国书法的经典评语:“书法不是诗,确有诗的韵味;它不是画,确有画的美感;它不是舞确有舞的节奏,它不是歌确有歌的旋律。”把诗画歌舞融入书法当中,鲁迅的书法达到了动静相宜、超凡脱俗的境界。有别于当今书家多为书法而书法,为技而技,对于书识和学问,或忽略或偏颇,鲁迅书法堪称技法、书识、学问三者的完美结合。相比而言,我更愿意欣赏鲁迅书法背后所要表述的内容,内容和形式紧密结合,这是鲁迅书法独一无二的魅力所在。以波及全球的新型冠状病毒事件为例,1935年12月5日赠与挚友许寿裳《亥年残秋偶作》中的诗句:“曾惊秋肃临天下,敢遣春温上笔端。”“秋肃春温”昭示这场战“疫”的暂时困难与最终胜利,充分显示鲁迅文化知行合一的人文情怀。

引人注目的是,鲁迅的文字如投枪匕首,而书法却显得高度理性平和,既无黄山谷的火气,也无王铎的缠绕,既无徐渭的诡异,也无郑板桥的做作,一切都是自然天成,从容率真。究其原因,鲁迅作为正道的拯救者,由心灵通过文字展示鲁迅的救世理念,其过程不再是简单的书法艺术创作,更是心灵世界的展示,由此呈现在读者面前的自然是集技法、书识、学问、道德为一体的鲁迅心灵的物化,正所谓“书,心画也”。

近年来,围绕鲁迅书法的研究和展示、收藏越来越引起人们重视与关注,早在2007年中国鲁迅研究会和北京鲁迅博物馆就在江西进贤主办过“鲁迅与书法”学术研讨会,2008年由北京鲁迅博物馆、上海鲁迅纪念馆和绍兴鲁迅纪念馆联合承办的“鲁迅手迹珍品展”又在绍兴鲁迅纪念馆公开展出,《鲁迅藏拓本全集(汉画像卷)(瓦当卷)(砖文卷)》《鲁迅著译影记》《鲁迅藏明信片》《母亲大人膝下》《鲁迅书皮百影》《鲁迅手迹珍品图录》等鲁迅手稿相关书籍相继问世,鲁迅手稿更是屡屡拍出天价,见字如晤,一个活着的“人之子”的鲁迅正向我们走来。