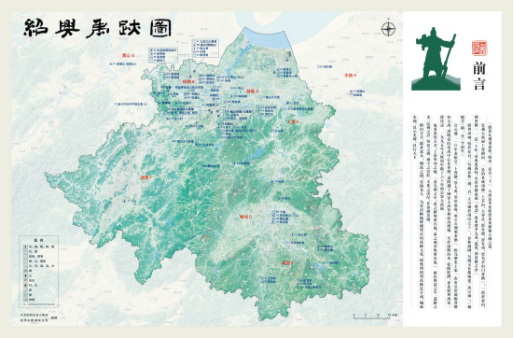

2018年4月16日,由绍兴市鉴湖研究会编制的《绍兴禹迹图》在大禹陵景区禹迹馆正式发布。该图是我国第一张区域范围内编录最完备、最系统、规模化的大禹文化遗产分布图,内容丰富,图文并茂;真实可信,有据可查,受到诸多专家、学者、大禹文化爱好者的好评。

《绍兴禹迹图》正面

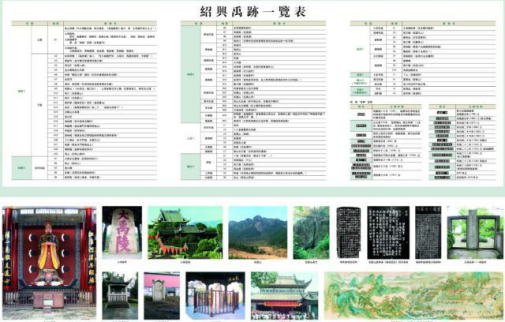

《绍兴禹迹图》背面

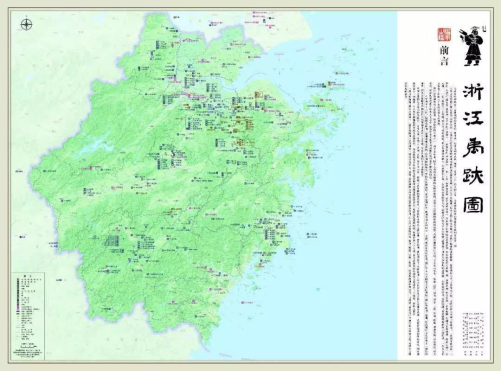

无论是学术研究方面,还是在文化保护、传播弘扬上,《绍兴禹迹图》都是一次重要的创新和示范。为进一步传承大禹文化、弘扬大禹精神,继续探寻中华大地上的大禹遗迹,大禹陵景区管理处与绍兴市鉴湖研究会决定共同编制《浙江禹迹图》。大禹陵作为大禹葬处、千古帝陵,责无旁贷。这项功在当代、利在千秋的文化事业遂正式启动。

《浙江禹迹图》正面

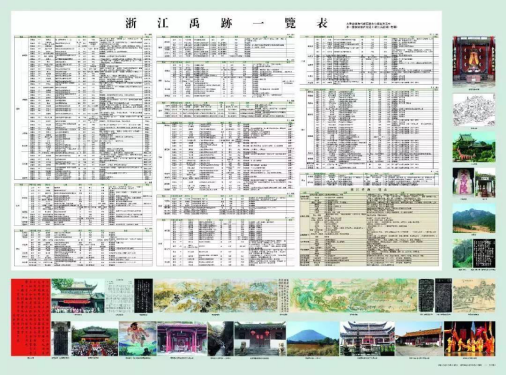

《浙江禹迹图》背面

《浙江禹迹图》在编制工作启动之初,首先面临的是经费问题。浙江大禹文化发展基金会慷慨解囊,提供人民币20万元作为考察和编制经费,并提供专用车辆供考察组使用。省人大对这项工作表示了高度肯定,并发文各设区的市人大教科文卫(工)委支持考察活动的开展。

冲锋在探寻禹迹一线的考察组成员,为大禹陵景区的张钧德、周丹烁,浙江大禹文化发展基金会的金海娟。为方便考察,景区专门派出两名司机;无论烈日骄阳、风霜雨雪,考察组成员都风雨无阻地踏上征途,前期准备及考察工作长达半年之久,在他们身上,体现着当年大禹治水时坚韧不拔、奋勇拼搏的精神。

浙江大禹文化发展基金会顾问王加兴(左1),大禹陵景区张钧德及工作人员(左4,前排左1)与湖州方志馆专家合影留念▲

杭州、湖州禹迹考察

西险大塘起点——余杭镇石门村▲

2018年10月15日,浙江禹迹考察组成员抵达西险大塘的起点——余杭镇石门村。西险大塘位于东苕溪右岸,全长44.94千米,是杭州市及杭嘉湖平原防洪的重要屏障。明代陈善《南湖考》有载:“大禹筑塘,名西海险塘”。至清光绪十三年(1887),始有“西险大塘”之名。此后途经瓶窑镇、良渚镇、仁和镇劳家陡门,最后抵达终点湖州德清大闸。

考察组在西险大塘,图为大禹陵景区管理处三名考察人员及基金会人员▲

西险大塘终点——湖州德清大闸▲

湖州德清大闸周边▲

考察组调研湖州德清防风文化▲

2018年10月16日上午,考察组来到余杭镇西北舟枕山腰的大禹谷。据南宋《咸淳临安志》记载:“舟枕山,在余杭县西北二十五里,山顶有石穴,古老云,禹治水维舟之所。”山谷人迹罕至、杂草丛生,考察组成员徒步而行,在谷内耗费了不少时间。

考察组成员正沿着人烟稀少的崎岖石道登山▲

山谷深处,有一“仙人洞”。传说,大禹曾在此处休息▲

当天下午,考察组又马不停蹄赶往临安夏禹桥村,探寻当地的大禹故事。

考察组成员正在向当地人打听情况▲

《浙江禹迹图》记录着神州大地的大禹文化遗产,更承载着这位华夏始祖为后人留下的丰厚精神遗产。让我们传承大禹文化,弘扬大禹精神,共同缵禹之绪,携手奔赴未来,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗!

编者按:继《浙江禹迹图》之后,2019年大禹陵景区启动《中国禹迹图》的考察、编制工作,并在当年完成《安徽禹迹图》的编制工作;2020年,将对四川、河南的禹迹进行调研。集腋成裘,聚沙成塔,我们将在未来持续做好全国范围内的禹迹考察工作,在公众号上以考察组成员的第一视角为大家讲述各地的大禹故事,直至将中华大地上星星点点的禹迹连点成片,照亮东亚禹文化研究的苍穹。